原油容易点燃吗(原油容易点燃吗为什么)

原油,这个现代社会运转的基石,常常与“易燃”联系在一起。电影里,一桶原油被点燃的场景屡见不鲜,给人留下深刻的印象。但现实中,原油真的那么容易点燃吗?答案是:并非如此简单。原油的易燃性并非一个简单的“是”或“否”,而是一个受多种因素影响的复杂问题。

1. 原油的成分:决定燃烧的关键

要理解原油的易燃性,首先得了解它的成分。原油并非单一物质,而是一种复杂的混合物,主要由各种碳氢化合物组成,包括烷烃、环烷烃、芳烃等。这些成分的比例差异巨大,不同油田产出的原油,其成分构成也千差万别,这直接影响着原油的物理性质,包括闪点、燃点等,最终决定了它燃烧的难易程度。

例如,含有更多轻质组分的原油,例如烷烃含量较高的原油,其挥发性更强,更容易形成可燃混合气体,因此更容易点燃。而含有更多重质组分的原油,挥发性较差,需要更高的温度才能产生足够的可燃蒸气,从而燃烧起来相对困难。 想象一下,汽油和沥青,都是原油的衍生物,但它们的易燃性差异巨大,这正是由于它们成分比例的不同造成的。

原油中还含有少量杂质,例如硫、氮、氧等元素及其化合物,这些杂质的存在也会影响原油的燃烧性能。有些杂质可能会抑制燃烧,有些则可能促进燃烧。即使是同一种原油,由于产地、开采方式、储存条件等因素的不同,其成分也可能存在细微差异,导致其燃烧特性略有不同。

2. 闪点与燃点:燃烧的两个门槛

谈到易燃性,我们通常会提到闪点和燃点这两个重要的指标。

闪点是指原油在特定条件下,其表面蒸汽与空气混合物遇到明火能够闪燃的最低温度。需要注意的是,闪燃只是短暂的燃烧,并不代表持续燃烧。 闪点低,意味着原油更容易产生可燃混合气体,更容易发生闪燃。

燃点是指原油在特定条件下,其表面蒸汽与空气混合物能够持续燃烧的最低温度。燃点比闪点高,只有达到燃点,原油才能持续燃烧。

原油的闪点和燃点并非固定值,会受到多种因素的影响,例如压力、温度、成分等。一般来说,轻质原油的闪点和燃点都比较低,而重质原油的闪点和燃点则相对较高。

3. 环境条件的影响:助燃还是阻燃

原油的燃烧并非只取决于其自身的特性,环境条件也起着至关重要的作用。

首先是温度。温度越高,原油蒸发越快,形成的可燃混合气体浓度越高,越容易点燃和持续燃烧。

其次是氧气浓度。燃烧是一个氧化反应,需要充足的氧气才能进行。氧气浓度越高,燃烧越剧烈。在密闭空间或氧气不足的环境下,原油可能难以燃烧,甚至根本无法燃烧。

周围环境的存在也可能影响原油的燃烧。例如,如果原油泄漏在水面上,水会吸收部分热量,降低油层的温度,从而影响燃烧。而如果原油泄漏在易燃物附近,则可能引发更大的火灾。

4. 点火源的能量:点燃的必要条件

即使原油达到了燃点,也需要一个足够能量的点火源才能将其点燃。点火源的能量不足,可能无法提供足够的活化能,从而无法引发燃烧。

不同的点火源,其能量也大相径庭。例如,火柴的能量远小于电焊的能量,点燃原油所需的点火源能量也需根据原油的特性和环境条件而定。

5. 安全措施的重要性:预防胜于治疗

虽然原油并非像汽油那样极易点燃,但其燃烧带来的危害不容小觑。在原油的开采、运输、储存和加工过程中,必须采取严格的安全措施,以防止火灾事故的发生。这些措施包括:

- 严格控制火源:禁止在原油储存和加工场所吸烟、使用明火等。

- 加强通风:保持良好的通风条件,防止可燃混合气体的积聚。

- 安装泄漏检测报警系统:及时发现和处理原油泄漏事故。

- 配备消防设施:配备足够的消防器材,并定期进行检查和维护。

- 加强人员培训:对相关人员进行消防安全知识培训,提高安全意识。

总而言之,原油的易燃性是一个复杂的问题,它受到原油成分、环境条件、点火源能量等多种因素的共同影响。虽然原油并非像汽油那样“一点就着”,但其燃烧的潜在危险不容忽视。只有采取必要的安全措施,才能有效预防原油火灾事故的发生,保障安全生产。

相关推荐

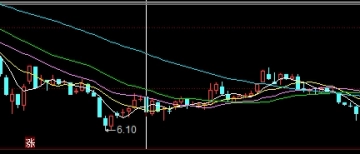

购买原油2206的原因(购买原油2206的原因是什么)

原油2206合约,指的是在2022年6月交割的原油期货合约。决定购买该合约,通常是基于对未来原油市场走势的预期,以及自身投资 ...

纽约黄金期货5月合约(纽约黄金期货5月合约价格)

“纽约黄金期货5月合约”指的是在纽约商品交易所(COMEX)交易的黄金期货合约,该合约的交割月份为5月。更具体地说,它代表着在5 ...